電気自動車は中古でも補助金が出る?中古EVが受けられる優遇措置も併せて解説

電気自動車(EV)の購入を検討しているけど、販売価格の高さで躊躇している方は多いと思います。

そんなあなたは中古車を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事では、中古の電気自動車購入時の補助金や、中古EVが受けられる優遇措置について、くわしく解説します。

補助金内容に関しては、都度更新しておりますので、今回は無くても次見た時は出ていることもありますので定期的にご確認ください。

1. 中古の電気自動車は補助金の適用外

現在(2022年5月時点)、電気自動車(EV)の購入時に利用できる補助金には、国のCEV(Clean Energy Vehicle: クリーンエネルギー自動車)補助金があります。

新車の電気自動車を購入する際にはCEV補助金を受け取ることができるのですが、残念ながら

中古の電気自動車は対象外のため、補助金を受け取ることができません。

また、自治体によっては、独自の補助金を用意している場合があります(※東京都のZEV補助金など)が、CEV補助金と同様に、一般的には新車のみが対象となっているため、中古の電気自動車は基本的に補助金が使えないと考えておいたほうがよいかと思われます。

2. 中古の電気自動車のメリットは販売価格の安さ

中古の電気自動車の最大のメリットは、新車に比べて圧倒的に販売価格が安いことです。

中古の電気自動車は大幅に値段が下がる場合が多く、1年〜2年前の比較的新しいモデルであっても半額以下で販売されることも珍しくありません。

中古の電気自動車のメリットの詳細については、 こちらの記事 をチェック!

注意点としては、ガソリン車に寿命があるのと同様に、電気自動車にもバッテリーの劣化等による寿命があるため、あまりに古すぎたり、使い込まれた車はおすすめできません。

車種によってバッテリーの寿命は異なりますが、中古の電気自動車を検討する際の目安として、新車登録から約8年〜10年程度、または走行距離で160,000km以下というものが挙げられます。

これは、日本国内で販売されるEVの容量保証の多くが、新車登録から8年または走行距離160,000kmの時点で70%以上であることが挙げられます。

(※あくまで目安であり、車種によって保証内容や状態は異なりますので、各メーカーページにてご確認ください)

2-1. 中古EVの販売価格が高騰傾向のため、早めの購入検討がおすすめ

2022年現在、中古の電気自動車の販売価格が高騰傾向にあります。

理由としては、新型コロナや半導体不足によるEVの生産・供給不足や、V2H補助金の交付開始によるEV需要の増加が挙げられます。

さらに日本では、2030年半ばにガソリン車の販売が禁止される予定であり、中古の電気自動車の販売価格はさらに高騰する可能性があります。

そのため、国が推奨して電気自動車の優遇措置が受けられる今のうちに、EV購入を検討することをおすすめします。

3. 中古の電気自動車でも受けられる優遇措置の種類

電気自動車は、中古で購入した場合であっても、新車の場合と同様に、電気自動車が対象の優遇措置を受けることができます。

中古の電気自動車でも受けられる優遇措置には、主に以下の3つがあります。

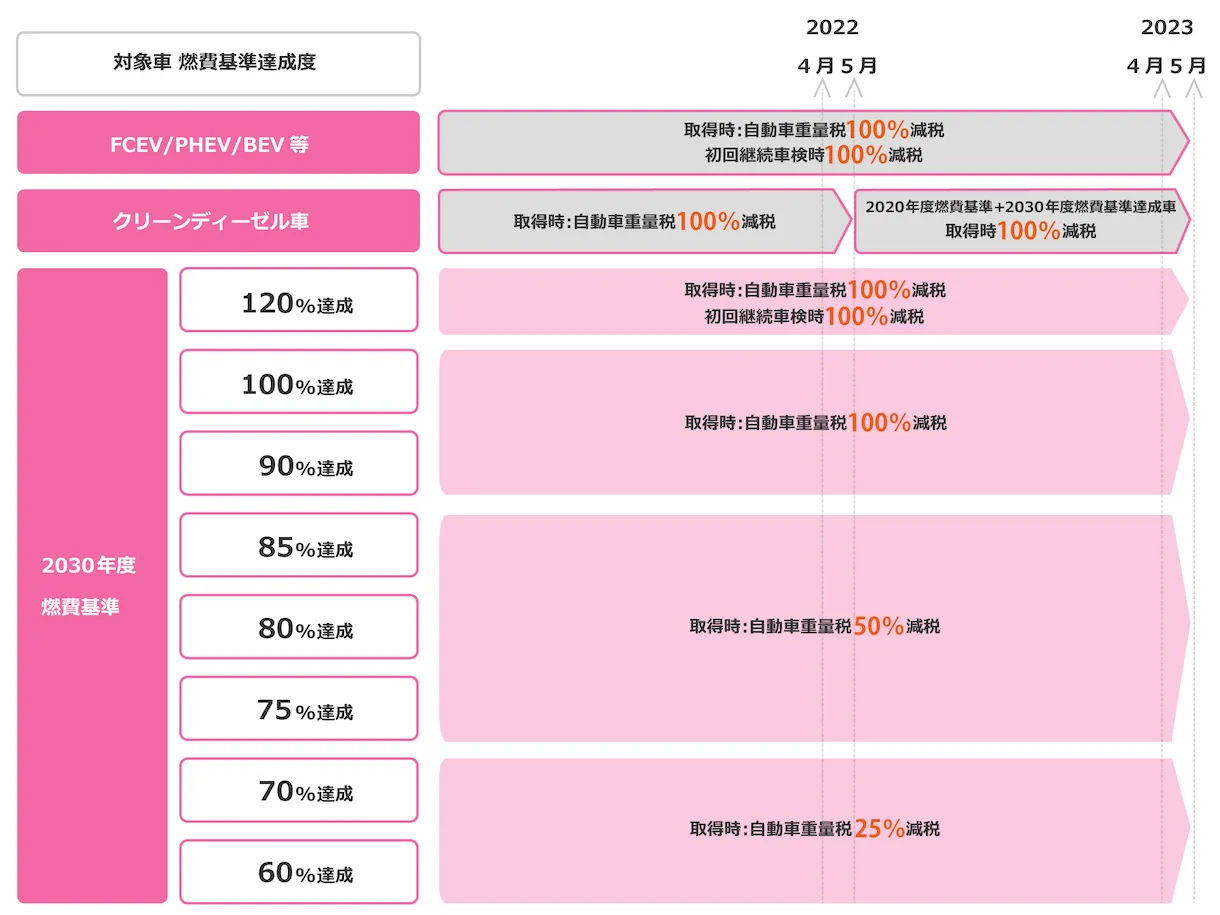

3-1. エコカー減税

エコカー減税とは、燃費性能や排ガス性能に優れた車を所有する人が受けられる減税制度です。

電気自動車やハイブリッド車などの車に対して、自動車重量税が軽減されます。

3-1-1. エコカー減税の対象車

エコカー減税の対象となっている車は、以下のとおりです。

- 電気自動車

- 燃料電池自動車(FCV)

- 天然ガス自動車

- プラグインハイブリッド車

- クリーンディーゼル車

- 2030年度燃費基準を60%以上達成しているガソリン車及びLPG車(LPガスを燃料として走行する自動車)

※クリーンディーゼル車に関しては、厳密には2021年5月からエコカー減税の対象外になりました。

ただし、政府の緩和措置によって、2022年度までの登録車で2020年度燃費基準をクリアしている車は優遇措置が受けられます

3-1-2. エコカー減税の減税率

エコカー減税の減税率は、環境に与える影響の少なさに応じて、変動します。

燃費性能や排ガス性能が優れていればいるほど、自動車重量税が軽減されます。

電気自動車に関しては、環境性能が高く非課税となっているため、自動車重量税を支払う必要がありません。

減税制度によって少ない維持費で車を運用できるので、まずは購入までのハードルが低い中古車から、電気自動車ライフをスタートするのもおすすめの選択肢です。

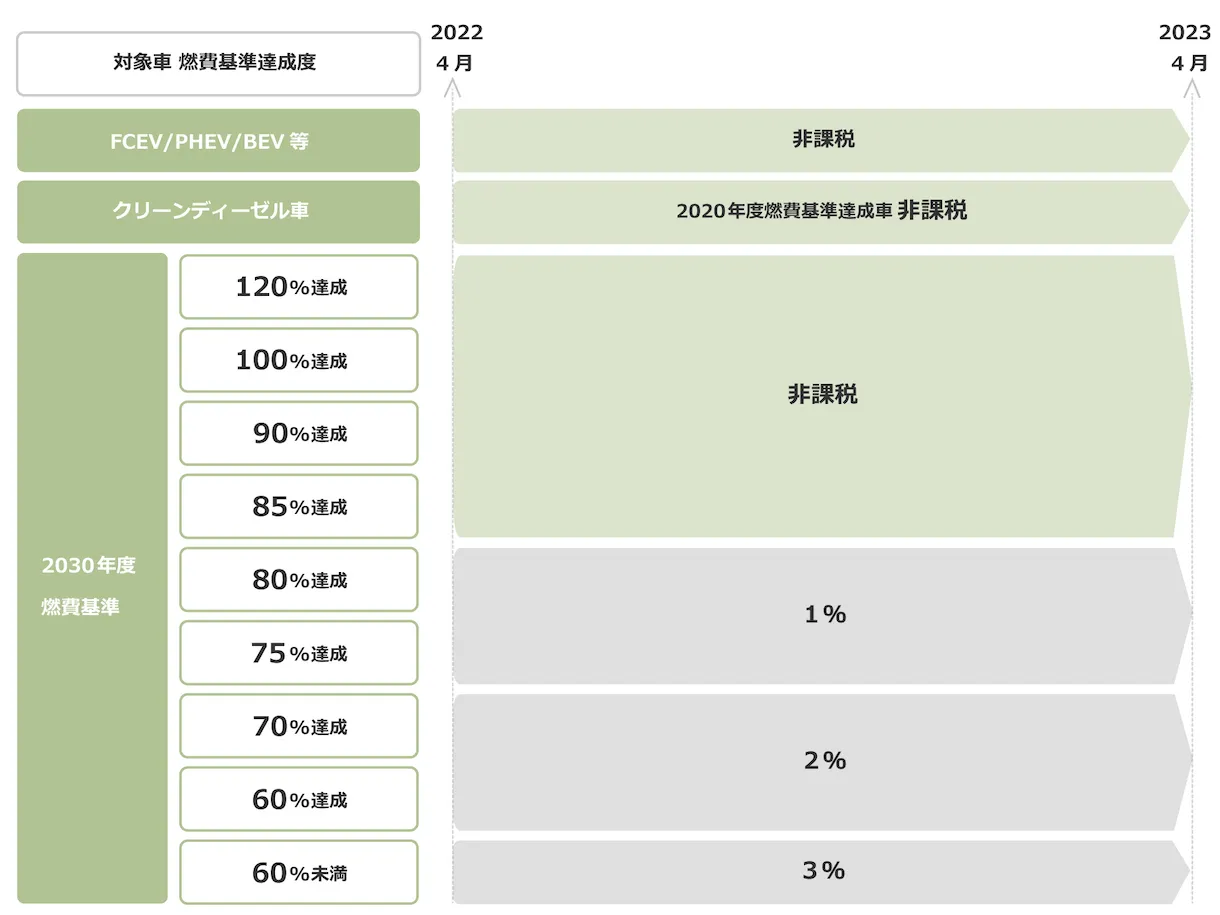

3-2. 環境性能割

環境性能割は、自動車を購入する際にかかる税金の一種です。

2019年10月に従来の「自動車取得税」と置きかわる形で導入されました。

環境負荷の小さい車であれば、性能に応じて減税または免税対象となります。

3-2-1. 環境性能割の対象車

環境性能割の対象車は、エコカー減税と同様に、以下のとおりです。

- 電気自動車

- 燃料電池自動車(FCV)

- 天然ガス自動車

- プラグインハイブリッド車

- クリーンディーゼル車

- 2030年度燃費基準を60%以上達成しているガソリン車及びLPG車(LPガスを燃料として走行する自動車)

3-2-2. 環境性能割の税率

環境性能割の税率は0〜3%です。

車種ごとの環境性能によって税率が軽減されます。

電気自動車やプラグインハイブリッド車の場合は、非課税なので、税金を支払う必要はありません。

ガソリン車の場合は、2030年度の燃費基準の達成度合いに応じて、税率が変動します。

クリーンディーゼル車は、2022年4月以前は非課税の対象でしたが、現在は環境意識の高まりによって、2020年度の燃費基準を達成した車のみ非課税となっています(2022年5月時点)。

普通車の場合

軽自動車の場合

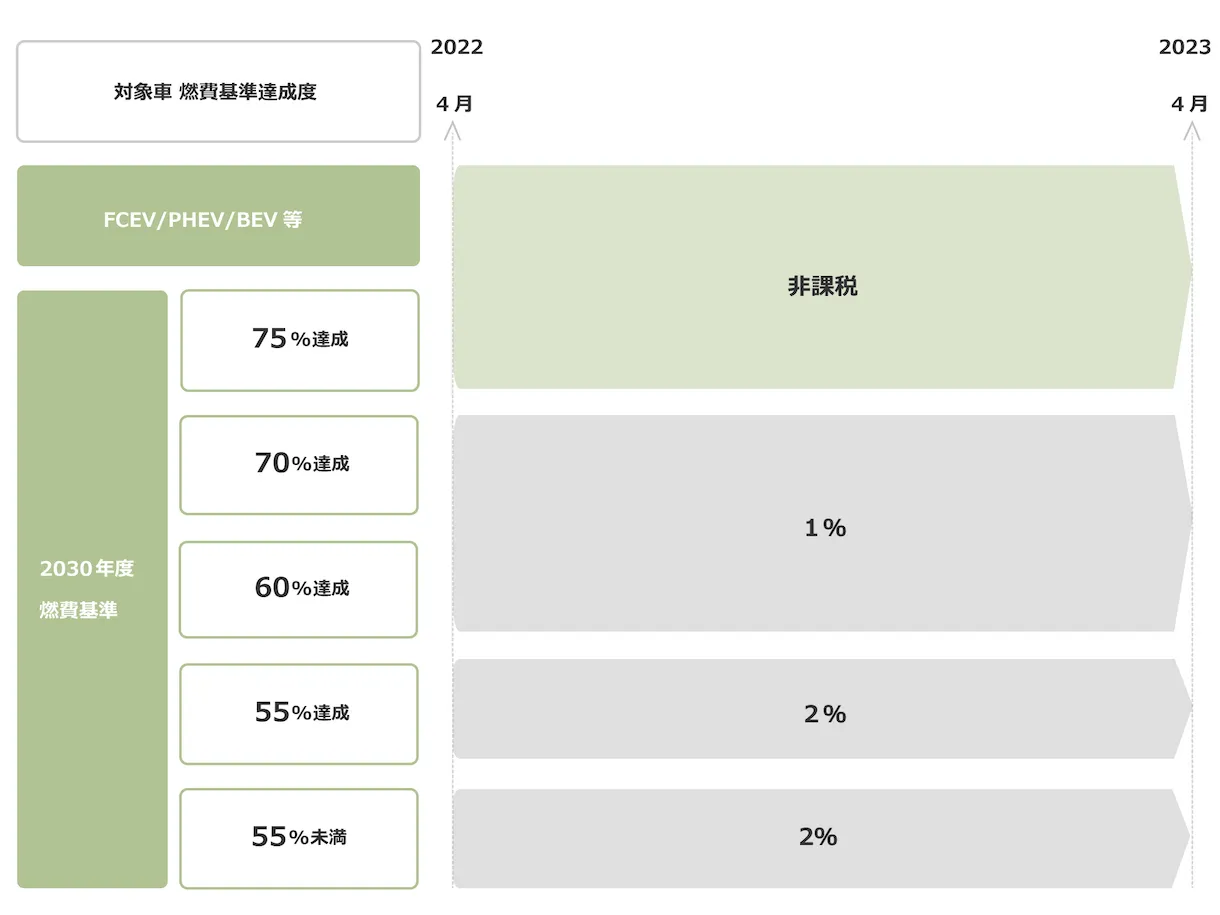

3-3. グリーン化特例

グリーン化特例は、環境性能の高さによって、自動車税(軽自動車税)を減税、または増税する制度です。

環境負荷の小さい電気自動車などを購入した場合には、登録した翌年度分の自動車税が軽減されます。

また、環境負荷の大きい古い車は、自動車税が増税されます。

3-3-1. グリーン化特例の減税対象車

グリーン化特例の減税対象車は、エコカー減税・環境性能割と同様に、以下のとおりです。

- 電気自動車

- 燃料電池自動車(FCV)

- 天然ガス自動車

- プラグインハイブリッド車

- クリーンディーゼル車

- 2030年度燃費基準を60%以上達成しているガソリン車及びLPG車(LPガスを燃料として走行する自動車)

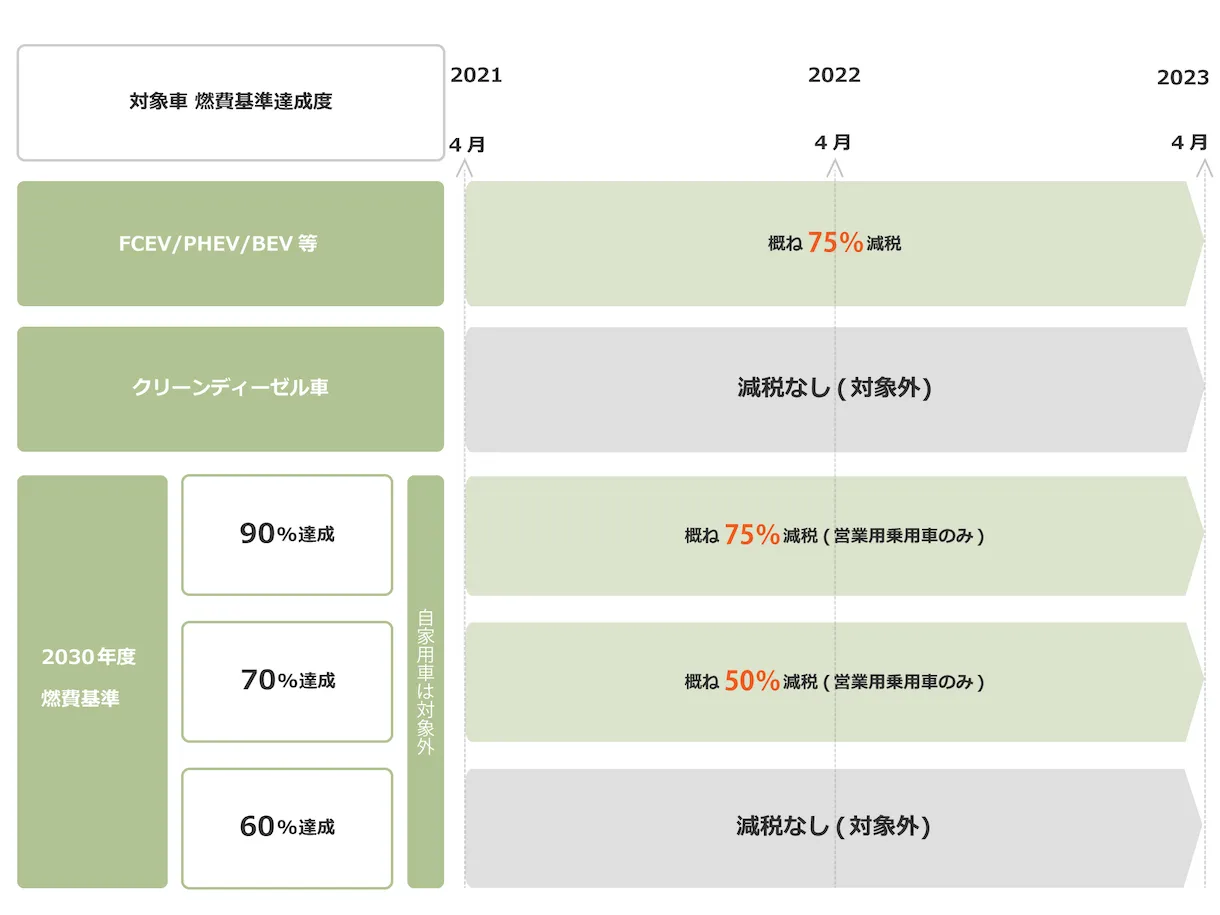

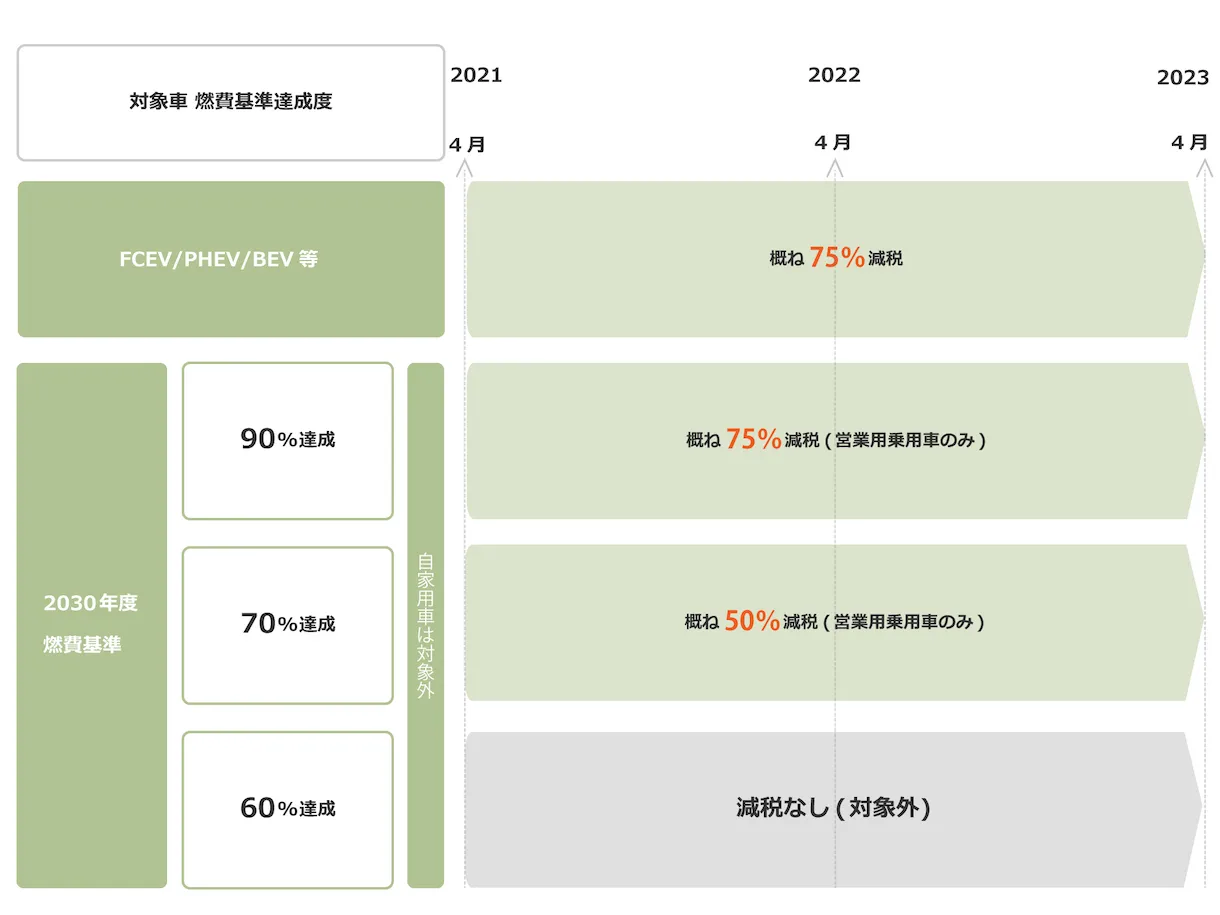

3-3-2. グリーン化特例の減税率

グリーン化特例の減税率は、普通車の場合は50%〜75%、軽自動車の場合は25%〜75%です。

他の優遇措置と同様に、燃費基準の達成率に応じて、減税率が変動します。

普通車の場合

軽自動車の場合

3-3-3. グリーン化特例の増税率

グリーン化特例では、環境負荷の大きい古い車は、自動車税が増税されます。

増税率はなんと約15%であり、初回1年だけ適用される減税と違い、2年目以降もずっと増税されたままです。

増税の対象となるのは、初回登録から、11年以上経過したディーゼル車、13年以上経過したガソリン車とLPG車です。

古い車を所有されている方は、様々な優遇措置を受けられるこの機会に、電気自動車への乗り換えをおすすめします。

4. 電気自動車の普及に伴い、中古EV市場は今後さらに拡大

2022年現在、中古車マーケット市場は、まだまだガソリン車が多くの割合を占めています。

しかし、トヨタのプリウスをはじめとするハイブリッド車が一般的になるにつれて、電気自動車やプラグインハイブリッド車を街で見かける機会も格段に多くなりました。

現時点においても、以前は少なかった電気自動車の中古車は徐々に増えてきています。

世界的にガソリン車の規制は強まってきており、日本国内でも2030年半ばにガソリン車の新車販売が禁止される予定のため、今後はさらに電気自動車のシェアが高まることが想定されます。

将来的には電気自動車の普及に伴って、中古EVが多く市場に出回り、幅広い選択肢から中古車を選ぶことができるようになっていくと思われます。

EV TOWNでは引き続き、EV車が増えることで社会がどう変化するのか等、EVの将来性について情報を掲載していきます。