【2025年最新】EV軽自動車特集! 価格や特徴、人気モデルを徹底解説!!

脱炭素社会を目指す中で、電気自動車(EV)がますます注目を集めています。

その中でも、EV軽自動車は一般的に価格が手ごろで、維持費も安く、さらに税制優遇もあるため税金も普通の自動車よりもかかりません。

この記事では、そんなEV軽自動車に焦点を当て、価格や性能のメリット・デメリットを詳しく解説します。

さらに、現在販売されているEV軽自動車から将来の販売予定モデルまで、注目の車種を選りすぐりながらご紹介します。

この記事を読んでいただいて、EV軽自動車の魅力を知っていただければと思います!

電気自動車(EV)全体のおすすめはこちらから

1. EV車を購入するならEV軽自動車がリーズナブル?

EV車の普及が進む中、注目すべき点はその車体価格です。

ガソリン自動車は100〜300万円の購入価格が一般的なのに対し、EV自動車は価格が400万円以上がほとんどです。

そのため、ガソリン車と比べてEV車は約100~300万円ほど高価となります。

一方で、EV軽自動車は「日産サクラ」や「三菱eKクロス EV」などの人気車種が260万円からと、通常のEV車に比べて約150万円ほどお求めやすい価格となっています。

また、EV車の購入には国や自治体からの補助金やエコカー減税など、様々なメリットがあります。

例えば、東京にお住まいの方が「日産サクラ」や「三菱eKクロス EV」を購入する場合、最大で1,168,000円の優遇が受けられます。

ただし、補助金や税制優遇には登録対象期間などの要件があることに注意してください。

そして、軽EV車はランニングコストも魅力的です。

現在のガソリン価格の高騰から見ても、軽EV車は長期的なコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

さらに、V2Hやトライブリッドを活用することで電気代の削減も可能です。

V2Hとは「Vehicle to Home」の略で、電気自動車に搭載された蓄電池から家庭に電気を供給するための装置です。

これにより、EV車は乗用車としてだけでなく、緊急時に大容量の蓄電池としても利用できます。

V2Hとは? メリットデメリットから 必要コスト・導入ポイントまで

また、「太陽光発電」「蓄電池」「電気自動車」の3つを組み合わせたシステムが「トライブリッド」であり、このシステムを導入することで蓄電池、V2H、電気自動車のメリットを同時に享受できます。

V2Hやトライブリッドは電気代の削減だけでなく、防災の観点からも大きなメリットがあります。

2. 中古車ならさらにお求めやすい価格になることも

新車ではなく中古車を検討することで、購入価格を抑えられる可能性があります。

特に、発売から数年が経過したモデルは、中古車市場に流出している可能性もあり、コストパフォーマンス重視の方には選択肢として魅力的です。

2025年時点では、日産「サクラ」や三菱「eKクロス EV」など、軽EVの中古車市場も徐々に広がりを見せています。

これらの車種は2022年に販売開始されたため、流通台数も増えてきており、一部では100万円台前半からの取引例も見られます!

ただし、依然として年式が新しい車や走行距離が少ないEV軽自動車は中古でも人気が高く、150~200万円台の価格帯に集中している傾向があります。

これは、新車時の補助金を受けた価格と比較すると大きな価格差が出にくいためです。

中古車の場合、国のCEV補助金など新車向けの助成金は対象外となりますが、エコカー減税による自動車重量税や環境性能割の優遇措置は引き続き利用可能です。

今後、現行モデルのマイナーチェンジや新型車の登場により、中古車価格がさらに動く可能性もあります。

今はまだ高値傾向が続いていますが、選び方次第では掘り出し物が見つかるかもしれません。

中古EV車の特徴や、受けられる税制優遇措置については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご参考ください!

中古の電気自動車のメリット・デメリットとは?新車との違いを含めて解説|EV TOWN

電気自動車は中古でも補助金が出る?中古EVが受けられる優遇措置も併せて解説|EV TOWN

3. EV軽自動車のメリット・デメリット

ここまでEV軽自動車の価格に関するメリットを考察してきました。

ここからは、機能面や性能面におけるメリットとデメリットを考えてみましょう。

ご自身の使用する状況と照らし合わせて、クルマをご購入する際の参考材料にしてください。

3-1. メリット①:軽クラスで最良のライフ・サイクル・アセスメント(LCA)

エコなイメージのあるEV車。果たして、その環境負荷はどの程度のものなのでしょうか。

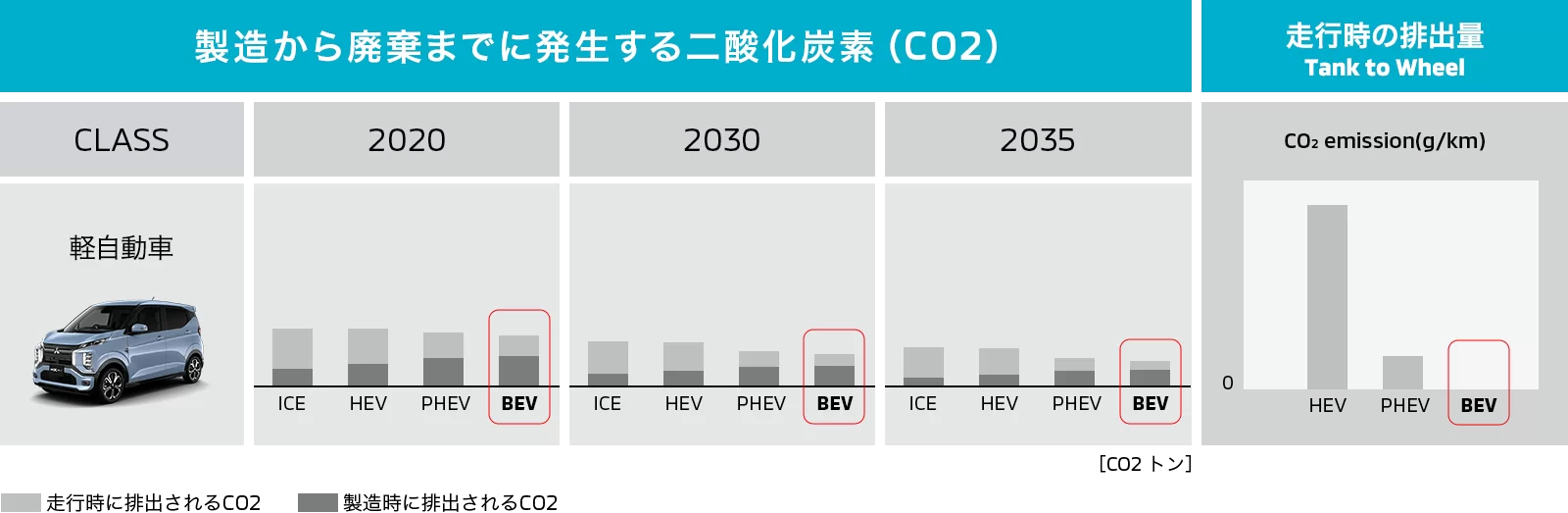

EV車は走行時にCO2を一切排出しない一方で、製造時に多くのCO2が発生すると指摘されています。

そうしたEV車の真の環境性能を評価するためには、「ライフ・サイクル・アセスメント(LCA)」と呼ばれる手法が用いられます。

LCAとは、原材料の採掘、車両の製造、輸送、使用、廃棄に至るまで、製品の一生を通じた環境負荷を定量的に評価する方法です。

三菱自動車が実施したLCAの結果によれば、軽自動車クラスにおいてもっとも環境負荷が少ないクルマは軽EV車であるとされています。

※ICE=燃料電池自動車 HEV:=ハイブリッド自動車 PHEV=プラグインハイブリッド自動車 BEV=(バッテリ式)電気自動車の略称

※ICE=燃料電池自動車 HEV:=ハイブリッド自動車 PHEV=プラグインハイブリッド自動車 BEV=(バッテリ式)電気自動車の略称

また、第三者機関であるICCT(国際クリーン交通委員会)が2025年に発表したLCA調査では、EV車はガソリン車に比べ、製造時のCO2排出量はやや多いものの、 平均して17,000km程度の走行で逆転し、以降はEVの方がトータルのCO2排出が少なくなると結論づけられました。

同調査によれば、軽量・コンパクトなEV車ほどLCAの評価は高くなる傾向があり、EV軽自動車は特に優れた結果を示しているとされています。

これらの結果から、 短期間の使用ではなく、長く愛用するクルマとして軽EV車を選択することが、環境への配慮という観点からも非常に有効 であることがわかります

3-2. メリット②:静かだがパワフル。コンパクトサイズなので都市部や狭い居住区でも走りやすい

軽EV車は静かで小型なため、都市部や住宅地での利用に最適です。

EV自動車はエンジンを搭載していないため、非常に静音かつ快適な走行が可能です。

夜遅くや早朝の走行でも騒音の心配がありません。

さらに、軽EV車はコンパクトなサイズなため迂回性能が高く、渋滞や狭い道も走りやすいです。

また、モーターの応答速度がエンジンよりも早いため、急停止がしやすく、見通しが悪い路地でも安心して走行できます。

軽自動車であっても、モーター駆動により力強い発進と加速が得られ、パワー不足を感じません。 小型でコンパクトな軽EV自動車は、都市部での生活において頼りになる相棒となるでしょう。

3-3. デメリット:バッテリー容量が少なく、長距離を走行するのには向かない

軽EV車は、満充電状態から走れる航続距離がガソリン車より短いため、長距離での利用には向いていないと言われています。

その理由はバッテリー容量にあります。

EV車の価格が高くなる最大の要因は、バッテリーの製造コストが高いためです。

軽EV車は価格を抑えるため、搭載されているバッテリー容量は20kWh前後が主流となっています。

例えば、「日産サクラ」や「三菱eKクロスEV」は20kWhのバッテリーを搭載し、満充電時の航続距離はおよそ180km(WLTCモード)とされています。

近年では、ホンダの「N-VAN e:(2024年発売)」や「N-ONE e:(2025年発売予定)」といった大容量バッテリーを搭載した軽EVも登場しており、

30kWh近い容量で210〜245kmほどの航続距離を実現しています。

一方で、一般的なガソリン軽自動車は、燃料満タンで500km以上の走行が可能です。

また、普通EV(コンパクト〜中型)では40〜60kWhクラスのバッテリーを搭載し、400〜500km前後の走行距離を誇る車種も多くあります。

これらと比較すると、軽EV車の航続距離はやや物足りなく感じられるかもしれません。

では、この航続距離180km前後という数値は、実際の生活の中でどのように感じられるのでしょうか?

一般社団法人 日本自動車工業会が2024年に実施した調査によると、日本国内の乗用車1台あたりの月間平均走行距離は約400kmでした。

一週間あたりの平均使用頻度は5回程度とのことなので、計算すると1日辺りの平均走行距離は20km未満ということになります。

この結果から、軽EV車は通勤や買い物などの普段の移動には問題なく使えることがわかります。

一方で、県外への旅行や出張などでの利用には不向きかもしれません。

したがって、クルマ1台でガンガン長距離移動に使いたい方には、軽EV自動車は向かない可能性があります。

4. 【メーカー別】注目の軽EV自動車を一挙紹介!!

現在発売中の代表的な軽EV車から、今後発売予定のモデルまで厳選してご紹介します。

4-1. 【日産】サクラ X/G

| グレード | 総電力量 | 最高出力 | 最大トルク | 一充電走行距離 | 交流電力量消費率 | 充電時間 | メーカー小売希望価格 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| X | 20kWh | 47kW/2,302-10,455rpm | 195N・m/: 0-2,302rpm | 180km (WLTCモード) |

124Wh/km (WLTCモード) |

|

2,599,300円~ |

| G | 3,082,200円~ |

「日産サクラ」は2022年6月に発売されたEV軽自動車です。

"クルマの祭典"である日本カー・オブ・ザ・イヤーでは、三菱のeKクロス EVと共に1位を受賞しました。

2024年度(2024年4月~2025年3月)には、国内BEV販売台数で3年連続トップシェアを獲得し、登録車を含む日産EVの中でも中核を担っています。

サクラは日本国内のEV市場において、今も非常に高い人気を誇っています。

サクラには現在、2つのグレードがラインナップされています。

エントリーモデルの「S」は法人向けとなっており、日産公式サイトにも掲載されていないため、ここでは個人向けの「X」「G」について紹介します。

【サクラ X】

最も標準的なモデルで、日産公式サイトでもオススメされているのがこの「X」グレードです。

電気自動車の入門として手ごろな価格(2025年7月時点で約259万円~)でありながら、内外装の質感にもこだわりが見られ、

軽自動車とは思えない上質な作りになっています。

上位モデル「G」に比べると標準搭載の装備は少なめですが、必要に応じてオプションで追加も可能です。

販売全体の6割以上を占めており、コストパフォーマンス重視でEVデビューしたい方におすすめのグレードです。

【サクラ G】

高級感と装備の充実度を求める方に向けた上位グレードです。

価格は「X」より高くなりますが、プロパイロット(運転支援システム)やSOSコール、アラウンドビューモニターなどが標準装備されています。

さらに、USBポート(Type-A/C各1)や、6スピーカーのオーディオシステム、本革巻ステアリングなど、細部の装備や素材にもこだわりが見られます。

豊富なカラーバリエーション(全15色、うち多くが2トーン仕様)も用意されており、より上質な軽EVを求める方に最適なグレードです。

購入者の3~4割がこの「G」を選んでおり、安心・安全・快適性を重視するユーザーからの支持が高いグレードです。

4-2. 【三菱】eKクロスEV G/P

| グレード | 総電力量 | 最高出力 | 最大トルク | 一充電走行距離 | 交流電力量消費率 | 充電時間 | メーカー 小売希望価格 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| G | 20kWh | 47kW/ 2,302-10,455rpm | 195N・m/ 0-2,302rpm | 180km (WLTCモード) |

124Wh/km (WLTCモード) |

|

2,568,500円~ |

| P | 3,131,700円~ |

三菱「eKクロス EV(イーケイ・クロス イーヴイ)」は日産サクラと同じく2022年6月に発売されたEV軽自動車です。

国内のEV軽市場では、日産サクラに次ぐ2番目のシェアを誇っています。

また、eKクロス EVもサクラと同じく、2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤーで1位に輝いた車種です。

なぜ、異なる2社のクルマが同じ枠として1位に選ばれたかというと、「基本的な中身は全部一緒」だからです。

三菱のeKクロスと日産のサクラは兄弟車ということもあり、同じノミネート枠で1位に選出されました。

そのため、性能面での差異もなく、価格もほぼ同等です。

もしeKクロス EVと日産サクラで迷った場合は、デザインや見た目の好みで選んでしまっても構わないでしょう。

eKクロスには「G」と「P(上位モデル)」の2つのグレードがありますが、基本性能に違いはありません。

しかし、「P」モデルはサクラのGクラス同様に素材の質が向上しており、スマートフォン連携ナビゲーションやSOSコールスイッチも標準搭載されています。

予算や求める機能から、自分に合ったグレードを選ぶと良いでしょう。

4-3. 【ホンダ】N-VAN :eL4/FUN

| グレード | 総電力量 | 最高出力 | 最大トルク | 一充電走行距離 | 交流電力量消費率 | 充電時間 | メーカー 小売希望価格 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| e:L4 | 29.6kWh | 39kW | 162N・m | 245km (WLTCモード) |

127Wh/km (WLTCモード) |

|

2,699,400円~ |

| e:FUN | 47kW | 2,919,400円~ |

「ホンダ N‑VAN e:(エヌバン イー)」は、2024年10月に発売された軽EVバンです。

国内軽EV市場では、商用軽市場において注目されており、2025年4月までに累計販売台数5,000台を突破しています。

N‑VAN e:は、航続距離245km(WLTCモード)と普通充電で約4.5時間、急速充電(50kW)で約30分(0→80%)という充電性能を実現しています。

ホンダ N-VAN e: にはFUN/L4以外にも商用モデルもラインナップされています。

今回は一般的な乗用モデルのみご紹介しますが、気になる方は公式ページからチェックしてみてください!

【e: L4】

商用ユースにも対応するN-VAN e:の4ナンバー仕様モデルながら、快適性や利便性を高めた上位グレードです。

運転支援システム「Honda SENSING」に加え、SOSコールやアラウンドビューモニターなど、安全装備が標準装備されています。

荷室の使いやすさを意識しながらも、USBポート(Type-A/C)や6スピーカー、本革巻ステアリングといった快適装備を備えており、

仕事でもプライベートでも満足できる内容となっています。

カラーは15色が設定されており、その多くがツートーン仕様。外観にもこだわりたいユーザーに配慮した仕様となっています。

「道具」としての機能性と「乗用車」としての上質さを両立させたグレードです。

【e: FUN】

上質さと使い勝手を両立した、N-VAN e:の最上位グレードです。

先進安全装備「Honda SENSING」や、車両周辺を映すマルチビューカメラ、衝突時の自動通報機能「Honda CONNECT(SOSコール機能)」などが標準で

搭載され、安全性・快適性の両立を実現しています。

インテリア面では、本革巻きステアリングや6スピーカーオーディオ、USB Type-A/Cポート(各1)など、上級仕様ならではの装備が充実。

また、外装は15色の豊富なボディカラーをラインアップし、その多くが2トーン仕様となっており、個性やセンスを大切にするユーザーにも対応しています。

上質なEVライフを求める方にとって、最適な選択肢のひとつと言えるでしょう。

4-4. 【ホンダ】N-ONE e:(2025年7月下旬 販売予定)

| 価格・スペック |

|---|

| 未定 |

「ホンダ N‑ONE e:(エヌワン イー)」は、2025年7月下旬に発売予定の軽商用EVです。

N‑ONEベースながら、商用ユースに必要な積載性を維持しつつ、EVならではのスムーズな加速性能と低重心による高い走行安定性を実現しています。

電動車特有の静粛性の高い車内環境も商用ドライバーに評価されるポイントです。

電動サーボブレーキを採用し、ブレーキ入力に対してリニアに応答するため、積載物の荷崩れが起こりにくい設計となっています。

N‑ONE e:は、軽貨物登録が可能な商用利用を主眼とした軽EVです。

広い荷室や低床設計、EVの静かで滑らかな走りが、配送・営業移動など日常的な商用利用に最適な仕様です。

4-5. 【スズキ】【ダイハツ】【トヨタ】商用軽バン電気自動車(2025年販売予定)

| 価格・スペック |

|---|

| 未定 |

トヨタ、スズキ、ダイハツの3社が、商用軽バンEV自動車を共同で開発中です。

この新しい商用軽バンEVは、1回の充電で約200km程度の航続距離を実現する予定で、他の軽自動車よりも長い走行距離が期待されます。

具体的な詳細情報はまだ明らかになっていませんが、N-ONE e:と同じく、商用利用での輸送などにEV軽自動車を活用したい方に向けたモデルとなるでしょう。

2025年度中の導入が予定されていますので発表を待ちましょう!

4-6. 『番外編』【BYD】Seagull(シーガル)(2026年後半販売予定)

| グレード | 総電力量 | 最高出力 | 最大トルク | 一充電走行距離 | 交流電力量消費率 | 充電時間 | メーカー 小売希望価格 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 廉価版 | 30.5kWh | 75kW | 135N・m | 305km (WLTCモード) |

未定 |

|

未定 |

| 大バッテリー搭載版 | 38.88kWh | 405km (WLTCモード) |

|

EV市場において、世界で圧倒的なシェアを誇るBYDが日本へ上陸します。

シーガルはすでに日本で商標登録されており、2026年後半に発売するのではないかと言われています。

初めにお伝えしておくと、シーガルは軽自動車の規格には収まっていません。

日本における軽自動車の規格は、全長3400×全幅2000×全高1540㎜以下です。

対してシーガルのサイズは全長3780×全幅1715×全高1540㎜であり、軽自動車の規格を少しだけオーバーしています。

しかし、価格やサイズ的には「サクラ」や「ekクロスev」に近いポジションになると思いますので、番外編として紹介させて頂きます。

その魅力は圧倒的なコストパフォーマンスの高さにあります。

シーガルの中国での販売価格は日本円換算で150~180万であり、日本で発売される際には100~万ほど上乗せされると言われています。

しかしそれでも「サクラ」や「ekクロスev」と同程度の価格帯であり、スペック面ではこれらを1歩リードしています。

| シーガル (廉価版) |

サクラ ekクロスev |

|

|---|---|---|

| 価格 | 260万円(見込み) | 260万円 |

| 総電力 | 30.5kWh | 20kWh |

| 航続距離 | 305km | 180km |

シーガルの一充電走行可能距離は305km、バッテリー容量は30kWhと、「サクラ」や「ekクロスev」の1,5倍です。

なぜスペックに対してここまで価格が安いのか、

その理由はLFP(リン酸鉄)で作られたバッテリーにあります。

前述したように、EV車が高価格である要因はバッテリーです。

しかしシーガルは、鉄とリン酸を使用した廉価版リチウムイオン電池を用いることで、大幅なコストダウンを実現しています。

また、安価なだけでなく、LFPバッテリーは電池のリサイクル寿命が長いというメリットがあります。

これはEV普及の足掛かりとして重要な技術になりそうです。

EV車は国内外様々な企業が開発・販売を行っています。

EV車の黒船とよばれるBYDが日本に上陸することで、日本の自動車業界にどのような影響を与えるのか、今後も注目が必要です。

5. 【まとめ】EV軽自動車がオススメなのはどんな人?

EV軽自動車の特徴やラインナップを見てきました。

軽EV車は航続距離こそ短いですが、購入価格・ランニングコストともにリーズナブルであり、コンパクトなサイズなため、

日常使いや足代わりに使うのにピッタリです。

まとめると、EV軽自動車の購入がオススメなのは以下の項目のいずれかに当てはまる方であると考えられます。

こんな方におすすめ

- 環境に配慮した車を選びたい

- 都市部に住んでいて、静かでコンパクトなクルマが欲しい

- 軽自動車に乗り換えたいが、高級感も大事にしたい。

- お出かけ用とは別に、普段使いで2台のクルマを検討している

勿論、これらの項目が当てはまらないからといってEV軽自動車がオススメできないという訳ではありません。

大事なのはご自身の嗜好や状況に合わせて、どういったクルマが自分にとってベストなのか判断することです。

また、EV車を購入する際には折角ですから、お家とも連携できるV2Hやトライブリッドの併用も検討してみると良いでしょう。 電気代を削減したり、停電時の防災に役立ちますが事前に以下をご注意してください。

V2Hやトライブリッド導入にあたって

- ご購入予定のクルマがV2Hやトライブリッドに対応しているか

- ご自宅の環境でV2Hやトライブリッドを設置出来るのか

この2点は購入前にご確認するのをおすすめします。

実はV2Hは導入の際に、補助金を申請出来ることがあります。

補助金を活用してV2Hを導入したいという方にはエネタウンのご活用がおすすめです。

CEV補助金の申請から交付までしっかりサポートし、機器の導入まで承ってきた実績と経験を活かし、CEV補助金をご利用されるお客様のサポートを行っています。

EVTOWNではこれからも電気自動車に関連した情報を積極的に発信していく予定です。ぜひまた見に来てくださいね。